Investigación y ponencias

Otorgando voz a ratoncitas y ranas: Cita directa e indirecta en la construcción narrativa infantil

LUISA JOSEFINA ALARCÓN NEVE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

IX CONGRESO AEAL

UNED-MADRID, ESPAÑA. SEPTIEMBRE 4-6 2019INTRODUCCIÓN

► En Etapas Tardías del Lenguaje, Later Language Development (Berman 2004, Nippold 2004, 2016), la producción narrativa = excelente ventana para mirar ese desarrollo

► Indicadores distribuidos en distintos planos narrativos: complejidad sintáctica, expresiones de estados mentales, referencia anafórica, elementos para la cohesión, entre otros

(Bamberg 1987; López-Orós y Teberosky 1998; Hickman 2004; Compilaciones: Berman y Slobin 1994; Strömqvist y Verhoeven 2004; Barriga 2014)

► Uno de esos planos, el discurso reproducido con el que los narradores otorgan voz a los personajes de sus historias (Ely y McCabe 1993, Köder y Maier 2016, Shiro 2012)

Reproducción del discurso en la narración infantil

► Cita directa es más común que la indirecta (Ely y McCabe 1993, Hickmann et al. 1993, Shiro 2012)

► Elección de uno u otro estilo depende de si el narrador se enfoca hacia:

‣ lo reportado (Estilo Directo),

o hacia la acción misma de reportar (Estilo Indirecto) (Aukrust 2004, Köder y Maier 2016)

► Goodell y Sachs (1992):

‣ niñas y niños de 4 y 6 años daban una cita a continuación de otra: recuento centrado en quien hace el reporte (“reporter-centered”)

‣ adultos procesaban las conversaciones en su totalidad y las recontaban a través del estilo indirecto: recuentos centrados en el escucha (“listener-centered”), que aprovechan el propio entendimiento en el proceso de recontar

► cuentos más histriónicos con predominio de intercambios dialógicos, o cuentos más narrativos donde se relata lo dicho por otros

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

► Encontrar tendencias de uso a través de distintas edades y niveles del uso de citas directas e indirectas en la narración de niñas y niños en edad escolar

► Observar la presencia de expresiones de estilo directo (ED) y estilo indirecto (EI), tanto de habla como de pensamiento, para reportar lo dicho y pensado por los personajes de una historia previamente escuchada o visualizada en ilustraciones

SUPUESTO

► Diferencias en las reconstrucciones de narradores de diferentes momentos escolares están relacionadas con el desarrollo del discurso narrativo

(Ely y McCabe 1993; Özyürek 1996; Prego Vázquez 2005; Shiro 2012)

Características diferenciadoras entre cita directa (ED) y cita indirecta (EI)

► Banfield (1973, 1978, 1982) y Wierzbicka (1974):

► ED, dos cláusulas independientes

► EI, subordinación que exige movimientos deícticos y de referencias pronominales, ajustes temporales y modales en el verbo de lo reproducido respecto al verbo que enmarca (Barreras Gómez 2014, Maldonado 1999, RAE 2009, Reyes 2002)

► De manera general, ED es más básico que EI

► ED vinculado con la comunicación, resulta más “teatral”, mientras que EI es más narrativo e interpretativo, y se acerca a estilos literarios que implican representación y no sólo reporte del habla o del pensamiento (Banfield 1973, 1978 y 1982, Wierzbicka 1974, Reyes 2002)

Ejemplo

1. a. El día en que ella nació fue el día más feliz de la vida de sus padres. -¡Es perfecta! - exclamó la mamá. - Sin lugar a dudas- reconoció el papá.

Y lo era

Era absolutamente perfecta. --Debemos elegir un nombre adecuado para ella- sugirió la mamá.

- Su nombre debe ser absolutamente perfecto- indicó el papá

Y así fue.

Crisantemo. Sus padres le pusieron Crisantemo

(Original)

1. b. su mamá dijo: hay que ponerle un nombre: bonito

y el papá dijo ¡sí!

y la mamá dijo

hay que llamarla Crisantemo.

(Niña de 1o grado, edad 6;5)

1. c. sus papás se preguntaban qué nombre le pondrían porque su mamá decía: es perfecta

y el padre dijo: es perfecto, -asintiendo a lo que acaba de decir la mamá.

seguían pensando el nombre perfecto para esa pequeña ratoncita hasta que por fin lo decidieron, Crisantemo.

(Niña de 6o grado, edad 11;7)

1. d. Crisantemo era una bebé recién nacida a la que sus papás querían mucho.

estaban pensando en el nombre que le pondrían

sus padres pensaban que era la niña más bonita del mundo y querían ponerle el nombre que ella mereciera.

sus padres pensaron que Crisantemo sería el nombre perfecto.

(Joven de 9o grado, edad 15;5)

PREGUNTAS

► ¿Cómo recogen niñas y niños de cuatro momentos escolares claves en la Educación Básica de México los diálogos entre los personajes del cuento que se les lee y luego se les pide recontar?

► EI en sus recuentos, no usual en el cuento original, ¿aumenta significativamente con el grado escolar?

► ¿Cómo retoman los pensamientos de los personajes del cuento original?

► ¿Qué tanto se asemeja o distancia de la manera en que construyen diálogos de personajes en una historia mostrada en ilustraciones y que deben elaborar?

► Diferencias entre los recuentos y cuentos ¿muestran un cambio de discurso de más dramático-teatral (el de niñas y niños de 1º grado) a un discurso cada vez más narrativo e interpretativo (el de jóvenes de 9º grado)?

METODOLOGÍA

► Participantes

METODOLOGÍA

► MUESTRAS NARRATIVAS

► a) Tarea de Recuento, “Crisantemo” (Henkes 1993)

18 diálogos y 7 monólogos internos de la propia Crisantemo, personaje principal, en un texto de 244 cláusulas

(Berman y Slobin 1994: 657-664, basada en el formato de transcripción de CHILDES http://childes.psy.cmu.edu/) 80 producciones (20 producciones por cada grado escolar)

METODOLOGÍA

► MUESTRAS NARRATIVAS

► b) Tarea de contar Cuentos, dos historias presentadas en ilustraciones de las historias de “la rana (Mayer 1967; Mayer y Mayer 1975),

160 cuentos (dos por 80 participantes), trabajados conjuntamente, 14 imágenes que referían a actos comunicativos verbales

(Berman y Slobin 1994: 657-664, basada en el formato de transcripción de CHILDES http://childes.psy.cmu.edu/)

METODOLOGÍA

► Análisis

RESULTADOS

Dimensión en cláusulas y total de DR

RESULTADOS

Recuentos de Crisantemo

► Gráfico 1. Distribución % de diversidad de expresiones de DR en las distintas muestras de Tarea Recuento

RESULTADOS

Recuentos de Rana

► Gráfico 2. Distribución % de diversidad de expresiones de DR en las distintas muestras de Tarea Recuento

RESULTADOS

Recuentos de Crisantemo

► Gráfico 3. . Comparación de frecuencia de EDH en los Recuentos de 1º, 3º, 6º y 9º

RESULTADOS

Recuentos de Rana

► Gráfico 4. . Comparación de frecuencia de EDH en los Recuentos de 1º, 3º, 6º y 9º

RESULTADOS

Recuentos de Crisantemo

► Gráfico 5. Comparación de frecuencia de EIH en los Recuentos de 1º, 3º, 6º y 9º

( p<0.001)

RESULTADOS

Recuentos de Crisantemo

► Gráfico 1. Distribución % diversidad de expresiones de DR en las distintas muestras de Tarea Recuento

Ejemplo

2.a.- Debemos elegir un nombre adecuado para ella-

sugirió la mamá.

- Su nombre debe ser absolutamente perfecto- indicó elpapá.

Y así fue.

Crisantemo.

Sus padres le pusieron Crisantemo

(Original)

2.b.- y la mamá dijo que le tenían que poner un nombre que fuera perfecto.

y el papá dijo que tenía que ser muy perfecto. le pusieron Crisantemo porque dijeron que ése era un nombre hermoso para ella

(Recuento de niña de 3o grado)

RESULTADOS

Recuentos de Rana

► Gráfico 6. Comparación de frecuencia de EIH en los Cuentos de Rana de 1º, 3º, 6º y 9º

RESULTADOS

Recuentos de Crisantemo

► Gráfico 1. Distribución % diversidad de expresiones de DR en las distintas muestras de Tarea Recuento

RESULTADOS

Recuentos de Rana

► Gráfico 2. Distribución % diversidad de expresiones de DR en las distintas muestras de Tarea Recuento

RESULTADOS

Recuentos de Crisantemo

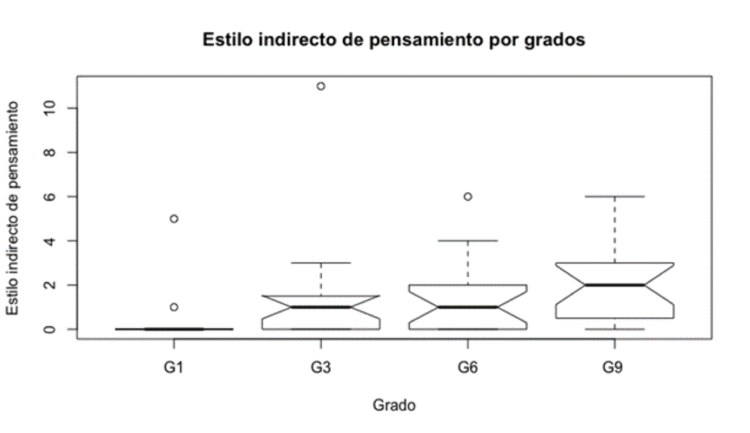

► Gráfico 7. Comparación de frecuencia de EIP en los Recuentos de 1º, 3º, 6º y 9º

Ejemplo

3. a. Crisantemo pensaba que su nombre era absolutamente perfecto....

(Original)

3. b. pensaba que era el mejor nombre

(Recuento de niña de 1o grado)

3. c se dio cuenta de que su nombre era maravilloso

(Recuento de un joven de 9o grado)

RESULTADOS

Recuentos de Rana

► Gráfico 8. Comparación de frecuencia de EIP en los Cuentos de Rana de 1o, 3o, 6o y 9o

G9 (p<0.05)

Ejemplo

EIH Cuento de Rana

4. a. Ricardo le dijo a la ranita mayor que no debía hacer esas cosas que todos eran amigos

(Narradora de 9o grado)

4. c. Pepillo muy enojado con Fido le dijo que por qué hizo eso si ya la iba a atrapar que s:ólo él la tenía que acorralar

(Narrador de 9o grado)

4. b. EIP Cuento de Rana entonces la rana mayor comprendió que tenía que- hacer más amigos

(misma Narradora de 9o grado)

4. d. entonces Pepillo se dio cuenta de que no necesitaba atraparla para poder tener un nuevo amigo más solamente tratar de convencerla

(mismo Narrador de 9o grado)

CONCLUSIONES

► Cita directa más común que la indirecta (Ely y McCabe 1993, Hickmann et al. 1993, Shiro 2012) en las producciones de narradores menores (1o y 3o grado)

► Narradores mayores (6º y 9º) en el recuento tendieron a interpretar los diálogos y recurrieron más al EIH: recuentos centrados en el escucha (“listener-centered”)

(Goodell y Sachs 1992;, Aukrust 2004, Köder y Maier 2016)

► Si la tarea exige una elaboración más espontánea, cuando otorgan voces a sus personajes lo hacen con EDH (no mostró diferencias significativas por grado)

► EIH aumentó significativamente en los cuentos de ranas entre los grupos extremos (1o y 9o); pero no logró rebasar la presencia del EDH

► Aumento de EIP en los cuentos de ranas: propia construcción del paisaje de la conciencia de los personajes lo que llevó a narradores de 3o, 6o y 9o grados a citar los pensamientos de esos personajes (Alarcón Neve 2018)

REFERENCIAS

OTORGANDO VOZ A RATONCITAS Y RANAS: CITA DIRECTA E INDIRECTA EN LA CONSTRUCCIÓN NARRATIVA INFANTIL

Alarcón Neve, L. J. (2018). Complejidad sintáctica de las expresiones de estados mentales: análisis basado en un corpus de narraciones

infantiles, en S. Bogard (ed.), Sentido y Gramática en español (pp. 257-285). México: El Colegio de México.

Aukrust, V. G. (2004). Talk about talk with young children: Pragmatic socialization in two communities in Norway and the US. Journal of

Child Language, 31(1): 177-201.

Bamberg, M. (1997). Language, Concepts and Emotions: the Role of Language in the Construction of Emotions. Language Sciences, Vol.

19, No. 4, 309-340.

Banfield, A. 1973. Narrative style and the grammar of direct and indirect speech. Foundations of Language, 10(1): 1-39.

Banfield, A. (1978). Where epistemology, style, and grammar meet literary history: The development of represented speech and

thought. New Literary History, 9(3): 415-454.

Banfield, A. (1982). Unspeakable sentences. Narration and representation in the language of fiction. Londres: Routledge & Kegan Paul.

Barreras Gómez, A. (2014). El estudio literario de la narración breve y su utilización en el contexto docente. Logroño: Universidad de la

Rioja.

Barriga, R. (coord. ed.). (2014). Las narrativas y su impacto en el desarrollo lingüístico infantil. México: El Colegio de México.

Berman, R. (2004). The Rol of context in developing narrative abilities, en S. Strömqvist & L. Verhoven (eds.), Relating Events in

Narrative: Typological and Contextual Perspective (pp. 261-280). New York: Lawrence Erlbaum.

Berman, R. A. & D. I. Slobin (eds.). (1994). Relating events in narrative. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Ely, R. & A. McCabe. (1993). Remembered Voices. Journal of Child Language, 20(3): 671-96.

Goodell, E. W. & J. Sachs. (1992). Direct and indirect speech in children’s retold narratives. Discourse Processes, 15: 395-422.

Hickman, M. (2004). Coherence, Cohesion and Context: some Comparative Perspecitves in Narrative Development, en S. Strömqvist & L.

Verhoven (eds.), Relating Events in Narrative: Typological and Contextual Perspective (pp. 281-306). New York: Lawrence

Erlbaum.

Kerswill, P. (1996). Children, Adolescents and Language Change. Language Variation and Change, 1, 117-202.

Köder, F. y E. Maier. (2016). Children mix direct and indirect speech: evidence from pronoun comprehension. Journal of Child Language,

43: 843-866.

López-Orós, M & A. Teberosky (1998). La evolución de la referencia en catalán en narraciones orales y escritas. Infancia y Aprendizaje,

83, 75-92.

Maldonado, C. (1999). Discurso directo y discurso indirecto, en I. Bosque & V. Demonte (directores), Gramática descriptiva de la lengua

española, Vol. 3, Real Academia Española. Madrid: Espasa: 3549-3595.

Mayer, M. (1967). A boy, a dog, and a frog. New York: Dial Books for Young Readers. Penguin Putnam Inc.

Mayer, M. & M. Mayer. (1975). One frog too many. New York: Dial Books for Young Readers. Penguin Putnam Inc.

Nippold, M. A. (2004). Research on Later Language Development: International perspectives, en R. A. Berman (ed.), Language

Development across Childhood and Adolescence (pp. 1-8). Filadelphia: John Benjamins.

Nippold, M. A. (2016). Later language development: School-age children, adolescents, and young adults, Austin, Pro-Ed (4o Ed.)

Özyürek, A. (1996). How children talk about a conversation, Journal of Child Language, 23(3): 693-714.

Prego Vázquez, G. (2005). Recursos gramaticales y dinámicas interaccionales. La protofunción discursiva “cita” en el habla infantil, en E.

Serra Alegre y M. Veyrat Rigat (eds.), Estudios de lingüística clínica. Problemas de eficacia comunicativa. Descripción, detección,

rehabilitación, Vol. 4, Valencia, Universitat de Valencia: 139-159.

Real Academia de la Lengua Española. (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.

Reyes, G. 2005. Los procedimientos de cita: estilo directo y estilo indirecto. Madrid: Arco/Libros.

Shiro, M. (2012). Y entonces le dijo…La representación del habla en las narraciones de niños venezolanos. Boletín de Lingüística,

XXIV(37-38): 119-143.

Strömqvist, S & L. Verhoven (eds.) (2004). Relating Events in Narrative: Typological and Contextual Perspective. New York: Lawrence

Erlbaum.

Wierzbicka, A. (1974). The semantics of direct and indirect discourse. Paper in Linguistics, 7(3-4): 267-307.

Proyecto con apoyo del Fondo de Fortalecimiento a la Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro

FOFI-UAQ-FLL-2018-01

Usos de modificadores adjetivales y adverbiales en el discurso narrativo de escolares: ¿qué tanto se apegan al modelo presentado en los libros de texto?

LUISA JOSEFINA ALARCÓN NEVEUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTAROXXII DEUTSCHE HISPANISTENTAGFREIE UNIVERSITÄT BERLIN. MARZO 27-31, 2019INTRODUCCIÓN

Adjetivos predicativos y adverbios de manera

1. Después del partido,

a. los jugadores regresaron cansados/adoloridos/sudados a los vestidores

b. los jugadores regresaron furiosos/tristes/tranquilos a los vestidores

2. Después del partido,

a. los jugadores regresaron rápidamente/lentamente/ruidosamente a los vestidores.

b. los jugadores regresaron furiosamente/tristemente/tranquilamente a los vestidores.

semántica depictiva y semántica adverbial (Hummel 2000; Geuder 2004; Schultze-Berndt y Himmelmann 2004; Himmelmann y Schultze-Berndt 2005; Palancar y Alarcón Neve 2007)

(Ardid-Gumiel 2001; Alarcón Neve 2013)

Semántica depictiva y semántica adverbial (escrita-formal)

1. Después del partido,

a. los jugadores regresaron cansados/adoloridos/sudados a los vestidores

b. los jugadores regresaron furiosos/tristes/tranquilos a los vestidores

2. Después del partido,

a. los jugadores regresaron rápidamente/lentamente/ruidosamente a los vestidores.

b. los jugadores regresaron furiosamente/tristemente/tranquilamente a los vestidores.

3. a. Los niños duermen tranquilos

b. El rey regresé triste de la guerra

4. a. Los niños duermen tranquilamente

b. El rey regresó tristemente de la guerra

(Alarcón Neve 2009, sobre adjetivos en predicación en textos narrativos; Medina Gómez 2011 sobre el uso de adverbios de modo portadores de semántica adverbial en distintos registros del español de México, a partir de Hummel 2000, 2001, 2008, sobre adverbios y adjetivos adverbializados en español y los adjetivos en predicación secundaria)

Semántica depictiva y semántica adverbial (escrita-formal vs oral-informal)

5. a. Dice que yo coso horrible (registro oral)

b. Los mexicanos sufrieron horriblemente por el programa de austeridad (registro escrito).

c. El señor venía diario (registro oral)

d. ...y publica diariamente diez títulos nuevos (registro escrito)

(Medina Gómez 2011; Medina Gómez y Alarcón Neve 2013; Alarcón Neve, Medina Gómez y Rodríguez Sánchez 2015)

(Karlsson 1981; Hummel 2001)

El presente estudio...

En México, programas de Educación Básica (nueve niveles, 6 a 15 años), no incluyen información explícita sobre:

expresiones con semántica depictiva {adjetivos en predicación secundaria

expresiones con semántica adverbial {adverbios de manera adjuntos a la predicación

A pesar de esto, las y los escolares aprenden a utilizarlos (Alarcón Neve y Palancar 2008; Alarcón Neve 2013).

Supuesto: la inclusión de dichas construcciones depictivas y adverbiales en los textos narrativos con los que han estado en contacto les permite conocer sus implicaciones lingüísticas y discursivas (Valdez Menchaca y Whitehurst 1992, DeBaryshe 1993, Snow 1995, Goldfield y Snow 1997)

Preguntas

Conocer de qué forma jóvenes escolarizados han aprendido los usos de estos modificadores adjetivales y adverbiales presentados en textos principalmente narrativos leídos en la escuela.

a) ¿Cómo han incorporado las y los escolares del último nivel de Educación Básica mexicana estos elementos de modificación y evaluación sintáctico- semántica en su propio discurso?

b) Esa incorporación, ¿evidencia su reconocimiento de las diferencias de uso de predicados secundarios, adverbios de manera largos (-mente) y adverbios de manera cortos (adjetivos adverbializados) a partir de los distintos tipos de registro, oral-informal y escrito-formal?

(Pontecorvo 2002; Strömqvist, Nordqvist y Wengelin 2004, Hess Zimmermann y Rodríguez Frías 2010; Alarcón Neve 2013)

METODOLOGÍA

• Corpus Libros de Lectura

Bassols y Torrent (1997)

yBeristáin (2000)

Metodología

• Corpus Cuentos Escritos y Cuentos Orales de 9o grado

39 (20 mujeres y 19 hombres; 13;6-15;6 años) Escuelas Secundarias Públicas, de gran demanda, del centro de México.

Metodología

39 anécdotas personales, relatadas en conversación

Preparación de los textos para la BD

En cláusulas (Berman y Slobin 1994: 657-664) (Tallerman 1998): cada unidad tiene un núcleo predicativo + argumentos

Medida base: cada cláusula es una unidad potencial de contener adjetivo u adjetivos predicativos con semántica depictiva funcionando como predicado secundario, o un adverbio de manera, adjunto de la predicación principal, funcionando como modificador del verbo

Registro: adjetivos predicativos predicados secundarios (Adv.pred), adverbios largos (-mente) (Adv.m.l) y adverbios cortos con semántica adverbial (Adv.m.c)

Cuantificación de frecuencias para contrastar corpus

Cuantificación de tipos variedad en los textos del Corpus Libros de Lectura

RESULTADOS GENERALES

(Vigueras, 1983; Arjona, 1991; De Mello 1992; Hummel 2000, 2008, 2010; Medina 2011; Medina Gómez y Alarcón Neve 2013; Alarcón Neve, Medina Gómez y Rodríguez Sánchez 2015).

6. a. después {la ra} la ranita chiquita ya estaba muy enfurecida con la otra rana más grande (cuento de 5o grado. Alarcón Neve 2014)

b. y muy sorprendido se dio cuenta que era otra ranita (cuento de 5o grado. Alarcón Neve 2014)

Ejemplos Cuentos_O

7. a. Bruno se encontraba recostado en su cama muy triste y desconsolado (Adj.pred)

b. Luis se apresuró rápidamente (Adv.m.l) c. Ramsés subió rápido a su cuarto (Adv.m.c)

EJEMPLOS TOMADOS DE LAS ANÉCDOTAS PERSONALES:

8. a. y ... entonces detrás de un autobús salió un carro muy rápido

b. y me espantó muy fuerte [ríe].

c. y me espantó horrible,

d. y me raspe muy muy feo en el brazo e. entonces él iba muy lento

PRESENCIA DE ADVERBIOS DE MANERA LARGOS

(-MENTE)

Y ADVERBIOS DE MANERA CORTOS

(PRINCIPALMENTE ADJETIVOS ADVERBIALIZADOS)

EN LOS CORPUS

EN ESTUDIO PREVIO...

(Alarcón Neve, Medina Gómez y Rodríguez Sánchez 2014)

16 pares adverbiales cortos y largos (rápido/rápidamente, diario/diariamente, fuerte/fuertemente, lento/lentamente....)

En un corpus de textos escritos y formales del español de México (Corpus de Referencia del Español Actual, CREA de la RAE) y en un corpus de textos orales y más informales (Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México del COLMEX)

(χ2 =103.77 ; g.l.= 1 p.<0.001)

EN EL PRESENTE ESTUDIO...

EJEMPLOS ADV.M.C Y ADV.M.L

9. a. -¡Vámonos rápido – (Libro 1o grado)

b. y rápidamente se internaron (Libro 3o grado)

c. Los días pasaron muy rápido (Libro 4o grado)

d. desapareció rápidamente a través de la pared (Libro 4o grado) e. podría llegar al Asia mucho más rápido (Libro 5o grado)

f. rodando rápidamente en dirección contraria (Libro 5o grado)

10. a. Maulló tan fuerte, tan fuerte, (Libro 1o grado)

b. por no haber hablado más fuerte. (Libro 2o grado)

c. mi corazón latía tan fuerte (Libro 4o grado)

d. Ataron fuertemente a Tajín (Libro 4o grado)

e. se asió fuertemente a su mujer (Libro 6o grado)

EJEMPLOS ADV.M.L EN LIBRO 4O GRADO

11. a. clavaba furiosamente los tacones

b. cuidara amorosamente la adorada flor del fuego

c. gritando aterradoramente

d. el monstruo empezó a temblar descontroladamente agitando locamente los brazos

(similares a predicados secundarios adjetivales con semántica depicitiva: furioso, amoroso, aterrado, descontrolado, loco)

EJEMPLOS TOMADOS DE CUENTOS ESCRITOS

• Adv.m.l_E

12. a. y comienzan a buscar desesperadamente a la ranita.

b. Sin más ni menos, la rana malvadamente aventó de una patada a la otra ranita, arrojandola [sic] hacia el lago,

c. Miguelito abrio [sic] muy cuidadosamente su regalo

d. responde hipocritamente [sic] el gran sapo

• Adv.m.c_E

13. a. y lo miraban feo.

b. Toby la reprendió muy fuerte,

c. rapido [sic] la abrió [sic],

Ejemplos tomados de Cuentos Orales

• Adv.m.l_O

14. a. {y comenzó ...} y fue directamente a decirle a el niño lo sucedido

b. Cecilia comúnmente y constantemente lastimaba a Samanta tirándola o pateándola

c. a abrir el hocico amenazadoramente,

• Adv.m.c_O

15. a. y de repente quiso abrirlo tan rápido

b. y {la cogió} la cogió muy fuerte entre sus brazos.

c. el sapo iba viendo muy feo a la ranita

EJEMPLOS TOMADOS DE ANÉCDOTAS

16. a. pues entonces ella corrió rápido

b. entonces [este] rápidamente abrí la caja

c. entonces él iba muy lento

d. entonces yo me levanté, así como que lentamente a la cocina,

e. y pues sí nos habíamos espantado bastante fuerte

f. y me espantó horrible,

g. pronto apagué la televisión

CONCLUSIONES

En los 82 textos narrativos Libros Lectura, predominio de construcciones de adjetivos predicativos con semántica depictiva y preferencia por adverbios de manera –mente

Predominio adverbios de manera largos (65%), pero no como en textos escritos del español de México en el CREA (88%)

→modelo textual con el que entran en contacto las niñas y los niños a lo largo de su escolarización de seis años de Escuela Primaria, sí muestra una distribución de modificadores adjetivales con semántica depictiva y de adverbios de manera con semántica adverbial correspondiente con registros formales y escritos, pero brinda usos de adverbios de manera cortos

En los cuentos de 9o grado, no se evidencian las diferencias típicas entre lo oral y lo escrito respecto al uso de adjetivos predicados secundarios con semántica depictiva ni al uso de adverbios de manera cortos y largos

Lo preferido sobre estos modificadores adjetivales y adverbiales en los cuentos escritos y orales de 9o grado se acerca a lo visto en los textos de los Libros de Lectura

Verdaderas y contrastantes diferencias en el uso de estos modificadores adjetivales y adverbiales aparecieron en la narración de anécdotas personales

CONCLUSIÓN FINAL

• Las y los escolares de Educación Básica mexicana logran identificar y reconocer los usos de los modificadores adjetivales y adverbiales en cuanto a si aparecen en producciones textuales vinculadas con la formalidad –el caso de los cuentos de ficción-, o si los usan para hablar de eventos anecdóticos, personales y en un formato de la oralidad cotidiana, como es la conversación.

REFERENCIAS

Alarcón Neve, Luisa Josefina y Enrique L. Palancar, 2008, “Predicación secundaria depictiva en el discurso narrativo de los niños en edad escolar”; en E. Diez-Itza, (ed.), Estudios sobre desarrollo de lenguaje y educación/ Studies on language development and Education. Monografías de Aula Abierta No. 32. Oviedo (ICE-Universidad de Oviedo): 65-74

Alarcón Neve, Luisa Josefina, 2009, Adjetivos en predicación dentro de textos narrativos utilizados en la Escuela Primaria Mexicana, Tesis Doctoral. Facultad de Filología, UNED. Madrid, España.

Alarcón Neve, Luisa Josefina, 2013, “Construcciones descriptivas y evaluativas en textos narrativos de escolares mexicanos”; en N. Delbecque, M. F. Delport y D. Michaud Maturana (eds.), Du Signifiant Mininal aux Textes. Études de linguistique ibéro-romane, París (Lambert-Lucas (Collection Libéro)): 183-205.

Alarcón Neve, Luisa Josefina, 2014, “Evaluación de estados mentales de personajes por medio de construcciones adjetivales en cuentos de niños escolares”; en R. Barriga (coord. ed.), Las narrativas y su impacto en el desarrollo lingüístico infantil, México (El Colegio de México (Estudios de Lingüística)): 143-172.

Alarcón Neve, Luisa Josefina; Medina Gómez, Lorena e Ignacio Rodríguez Sánchez, 2015, “Preferencias de uso de adverbios de manera cortos y largos en distintos registros del español de México”, en: E. Velázquez Patiño e I. Rodríguez Sánchez (eds.), Estudios de lingüística funcional, México (UAQ (Col. Academia, Serie Nodos)): 197-222.

Ardid-Gumiel, Ana, 2001, “The Syntax of Depictives, Subjects, Modes of Judgement and I-L/S-L Propierties”. Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie und Universalienforschung(ZAS). Vol. 26, 1-26.

Arjona, Mariana, 1991, Estudios sintácticos sobre el habla popular mexicana, México (UNAM).

Bassosl, Margarid y Ana M. Torrent, 1997, Modelos textuales. Teoría y Práctica, Barcelona (Octaedro).

Beristáin, Helena, 2000, Diccionario de Retórica y Poética, México (Porrúa).

Berman, Ruth y Dan I. Slobin (eds.), 1994, Relative Events in Narrative: A Crosslinguistic Developmental Study, New York (Lawrence Erlbaum).

DeBaryshe, Babraba, 1993, “Joint picture-book reading correlates of early oral language skills”. Journal of Child Language, 20, 455-461.

De Mello, George, 1992, “Adjetivos adverbializados en el español culto hablado de diez ciudades”. Lingüística del español actual, 14, 2: 225-242

Geuder, Wilhem, 2004, “Depictives and transparent adverbs”, en: J. Austin (ed.), Adverbials.The interplay between meaning, context, and syntactic structure, Philadelphia (John Benjamins): 131-166.

Goldfield, Beverly A. y Catherine Snow, 1997, “Individual Differences: Implications for the Study of Language Acquisition”; en J. Berko Gleason (ed.), The Development of Language. USA (Allyn y Bacon): 317-347.

Hess Zimmermann, Karina y Claudia Rodríguez Frías, 2010, “Interrelaciones entre oralidad y escritura en narraciones infantiles”; en G. Calderón Guerrero y K. Hess Zimmermann (eds.), El reto de la lengua escrita en la escuela, México (Fundap): 115-140.

Himmelmann, Niklaus. P. y Eva Schultze-Berndt, 2005 (eds.), Secondary predication and adverbial modification. The typology of depictives, Oxford (Oxford University Press): 1-67.

Hummel, Martin, 2000, Adverbale und adverbalisierte Adjektive im Spanischen. Konstruktionen des Typs “Los niños duermen tranquilos” und “María corre rápido”, Tübingen (Gunter-Narr).

Hummel, Martin, 2001, “Adjetivos adverbales flexionados y adjetivos adverbializados invariables en castellano contemporáneo. Construcciones del tipo “Los niños duermen tranquilos” y “María corre rápido”. Revista Lengua, 12, Universidad Mayor de San Andrés: 9-52.

Hummel, Martin, 2008, “La predicación secundaria en el habla oral informal de Chile”. Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante (ELUA), 22: 129-149.

Karlsson, Keith E., 1981, Syntax and Affixation. The Evolutiong of MENTE in Latin and Romance, Tübingen (Niemeyer).

Mayer, Mercer y Mariana Mayer, 1975, One frog too many? New York (Puffin Pied Piper).

Medina Gómez, Lorena, 2011, Comparación del uso de adverbios de modo, portadores de semántica adverbial, en distintos registros del español de México, Tesis de Maestría en Lingüística. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro, México.

Medina Gómez, Lorena y Luisa Josefina Alarcón Neve, 2013, “El adverbio de manera corto en el español formal de México”. Revista Verba HispánicaNo. XXI, Lubjana: 55-74.

Palancar, Enrique L. y Luisa Josefina Alarcón Neve, (2007), “Predicación secundaria depictiva en español”. Revista Española de Lingüística (RSEL), Núm. 37: 337-370.

Pontecorvo, Clotilde, 2002, “Las prácticas de alfabetización escolar: ¿es válido hablar bien para escribir bien?”; en: E. Ferreiro (ed.), Relaciones de (in)dependencia entre oralidad y escritura, Barcelona (Gedisa): 133-149.

Schultze-Berndt, Eva y Niklaus P. Himmelmann, 2004, “Depictive secondary predicates in crosslinguistic perspective”. Linguistic Typology8: 59-130.

Snow, Catherine, 1995, “Issues in the Study of Input: Finetung, Universality, Individual and Developmental Differences, and Necessary Causes”; en P. Fletcher y B. MacWhinney (eds.), The Handbook of Child Language, G.B. (Blackwell): 180-193.

Strömqvist, Sven, Nordqvist, Asa y Asa Wengelin, (2004), “Writing the Frog Story. Developmental and Cross-Modal Perspectives”, en: Strömqvist, S y L. Verhoeven. Relating Events in Narrative. Typological and Contextual Perpectives, New Jersey (Lawrence Erlbaum): 359-394.

Tallerman, Maggie, 1998, Understanding syntax. New York (Arnold).

Valdez-Menchaca, M. C. y G. J. Whitehurst, 1992, “Accelerating Language Develoment Trough Picture Book Reading: A Systematic Extension to Mexican Day Care”. Developmental Psychology. Vol. 28. No. 6, 1106-1114.

Vigueras, Alejandra, 1983, “Sintaxis de los adverbios en –mente en el habla culta de la ciudad de México”. Anuario de letras XXI. Facultad de filosofía y letras y centro de lingüística hispánica del instituto de investigaciones filológicas, México (UNAM): 119-145.

Bilingüismo y adquisición de una L2

Si tu preocupación está en conocer más acerca del fenómeno del bilingüismo, cómo puede delimitarse esta condición o cómo puede reconocerse que alguien es bilingüe, los siguientes artículos que te comparto pueden ayudarte.

Trato en ellos temas como bilingüismo y bilingualidad; adquisición temprana o adquisición tardía de una segunda lengua; proficiencia y competencia bilingüe; implicaciones cognitivas de desarrollar dos o más lenguas.

→Alarcón Neve, L. J.; Flores Laffont, I.; Parra Velasco, M. L.; Martínez Buenabad, E.; Moreno Medrano, L. M.; Barriga Villanueva, R & Guerrero G. (2020). Las disputas del español en algunas escuelas urbanas con población migrante: diálogo a siete voces. Otros Diálogos de El Colegio de México, 12 (julio-septiembre 2020), 1-8. ISSN 2594-0376.

https://otrosdialogos.colmex.mx/

Dentro de este tema indagué de manera más específica acerca de la posibilidad de reactivar una segunda lengua que se “ha dormido” al no practicarla constantemente.

Reactivación de una lengua dormida. Evidencias de recuperación.

Desarrollo del discurso narrativo

Antes de la década de los 80’, la atención estaba en lo que se adquiría y desarrollaba durante las etapas tempranas, pero al observar el desarrollo de la lengua que se da en el paso de los niños por la Escuela se comenzó a hablar de las etapas tardías del lenguaje, que implican la complejidad estructural que se desarrolla de los 6 a los 15 años, lo que coincide con el inicio y la conclusión de la Educación Básica. En las últimas décadas, incluso, se ha considerado el desarrollo que se lleva a cabo de los 15 a los 18 años, durante la Educación Media (bachillerato), que para algunos jóvenes representa la preparación para su ingreso al nivel universitario.

Se ha mostrado que ciertos elementos lingüísticos y sus funciones se consolidan en edades avanzadas, como los elementos de cohesión y coherencia textual(y el empaquetamiento lingüístico de la información, como sucede con la predicación secundaria. Los niños y jóvenes se ven obligados a manipular su conocimiento lingüístico dentro de diversas tareas discursivas en el ambiente familiar y escolar.

Entre estas tareas se encuentra la narración. Este tipo de muestras discursivas se convierten en una fuente rica en información acerca del desarrollo y manejo del lenguaje infantil debido a que la complejidad narrativa exige al narrador el uso de gran parte de su competencia lingüística para entretejer eventos, para describir las situaciones y los participantes de dichos eventos, así como para evaluar lo que los participantes hacen, piensan y sienten.

Los aspectos que he abordado y aquí comparto contigo son:

Cohesión discursiva: elementos anafóricos y conectores.

Expresiones atributivas y estados mentales.

Predicación secundaria.

Complejidad sintáctica: coordinación y subordinación.

Adjetivos predicativos y adverbios de manera en la evaluación de acciones de los personajes.

Discurso referido: estilo directo y estilo indirecto.

→Alarcón Neve, L. J. (2020). Cita directa e indirecta en la construcción narrativa de estudiantes escolares mexicanos. Enunciación, 25 (1), (enero – junio de 2020), preliminar. ISSN 2248-6798.

https://doi.org/10.14483/22486798.15553

→Alarcón Neve, L. J. (2020). Estudios sobre el desarrollo lingüístico-discursivo en español como lengua materna: de la escuela primaria a la universidad. Superación académica. Revista del SUPAUAQ, 29 (55) (enero-abril de 2020), 65-77. ISSN 2007-9702.

http://www.supauaq.org/images/sampledata/superacion_a_55.pdf

→Alarcón Neve, L. J. (2019). Discurso reproducido y la expresión de la intencionalidad de personajes. Una historia recontada por niños y jóvenes en edad escolar. Lingüística, Vol. 35(2) (diciembre 2019), 191-213. ISSN 2079-312X en línea.DOI: 10.5935/2079-312X.20190024

→Alarcón Neve, L. J. (2018). Complejidad sintáctica de las expresiones de estados mentales: análisis basado en un corpus de narraciones infantiles, en S. Bogard (ed.), Sentido y Gramática en español (pp. 257-285). México: El Colegio de México. ISBN: 978-607-628-279-3.

→Auza Benavides, A. y L. J. Alarcón Neve. (2011). “Cláusulas subordinadas y coordinadas en dos tareas narrativas producidas por niños mexicanos de primero de primaria”. En: A. Cestero, I. Molina y F. Paredes (comps.) Documentos para el XVI Congreso Internacional de la ALFAL. Obras Colectivas de Humanidades, núm. 28. Alcalá de Henares, España: Universidad de Alacalá. Documento núm. 100. ISBN-978-84-8138-923-4.

Tesis:

→Alvarado Velázquez, E.Q. (2017). Expresiones de estados mentales y complejidad sintáctica en narraciones de recuento y cuento de niños finalizando la escuela primaria. Tesis de Licenciatura en Lenguas Modernas en Español. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro(UAQ). México.

→Mendoza Estrada, G. Elizabeth y M. Vanesa Zárate Gómez. (2016). Usos convencionales y no convencionales de los clíticos dativos y acusativos en el discurso narrativo de niños, preadolescentes y adolescentes escolares. Tesis de Licenciatura en Lenguas Modernas en Español. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). México.

→Pérez Romero, B. (2015). Cláusulas subordinadas en diferentes muestras narrativas de niños en etapa escolar. Tesis de Licenciatura en Lenguas Modernas en Español. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro(UAQ). México.

Desarrollo del discurso argumentativo, expositivo y discurso académico

En México, no se conoce suficientemente sobre la diversidad de aspectos del lenguaje que se despliegan en estas etapas tardías del lenguaje, coincidentes con la etapa de escolarización y preparación para los estudios superiores. Entre las tareas discursivas que los estudiantes mayores tendrán que afrontar en el ámbito académico, laboral y social está la argumentación. A diferencia de la narración, en donde el hablante “informa” de eventos, en la argumentación tiene que razonar sobre hechos para convencer al otro. El estudio de la argumentación se ha situado por ello en la intersección entre lo lingüístico y las operaciones mentales que lleva a cabo el argumentador. De ahí que resulta muy interesante estudiar la habilidad argumentativa en los adolescentes.

Dentro de la producción de un texto argumentativo se puedan revisar diversos elementos que cohesionan y dan fuerza argumentativa, como los tipos de conectores, la densidad y variedad léxica, la complejidad sintáctica.

En la elaboración de textos sólidos argumentativos, son fundamentales los mecanismos de cohesión y coherencia, los cuales tejen las relaciones lógico- semánticas de las partes del texto en el todo y se expresa a través de las relaciones discursivas de carácter global. En lo que he podido observar junto con mis tesistas, lo más importante de destacar sobre la organización del discurso argumentativo es que los jóvenes evidencian un buen manejo de los conectores sintáctico-semánticos-lógicos, pero un escasísimo uso de conectores y marcadores pragmáticos que funcionen como operadores discursivos o como organizadores textuales.

→ Godínez López, E. M. & Alarcón Neve, L. J. (2020). Sustantivos abstractos y nominalizaciones en la escritura escolar de estudiantes de bachillerato. En A. Carrasco Altamirano, R. Brambilia Limón, V. Macías Andere & M. E. Serrano Acuña (coords.), Literacidades escolares y académicas: actores y espacios educativos (pp. 108-121). México: Fundación Sm- Red Cultura Escrita y Comunidades Discursivas (RECECD). Serie Lenguaje, Educación e Innovación (LEI). ISBN 978-607-24-4088-3

https://isbnmexico.indautor.cerlalc.org/catalogo.php?mode=detalle&nt=331661

→ Godínez López, E. M. & Alarcón Neve, L. J. (2020). El léxico en la evaluación y en la didáctica de la escritura de textos de literatura. Lenguaje y Textos, [S.l.], 51 (junio 2020), 69-79. ISSN 2530-0075.

Disponible en: https://polipapers.upv.es/index.php/lyt/article/view/11373

DOI: https://doi.org/10.4995/lyt.2020.11373

→ Godínez López, E. M. & Alarcón Neve, L. J. (2019). El léxico especializado como expresión de la competencia discursiva académica en ensayos producidos por jóvenes escolarizados en una clase de literatura. En Ch. Bazerman (Comp.) Conocer la escritura: investigación más allá de las fronteras/ Knowing Writing: Writing Research across Borders (pp. 155-179). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. ISBN 9789587813777

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/45542

http://hdl.handle.net/10554/45542

→García Mejía, K., & Alarcón Neve, L. J. (2018). El problema de la enseñanza de la argumentación en la escuela mexicana. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 55(2), 1-18. ISSN 0719-0409.

→López Trejo, A. R. y L. J. Alarcón Neve. (2017). “Complejidad sintáctica en textos argumentativos de adolescentes y adultos jóvenes”. En: A. Enríquez Ovando y E. Sánchez Gómez (eds.), Dominio del Español de estudiantes universitarios. Retos y perspectivas(pp. 129-159). México: UMSNH. ISBN: 978-607-8116-79-9.DOI: 10.7764/PEL.55.2.2018.10

→Godínez López, E. M. y Alarcón Neve, L. J. (2016). Rasgos discursivos de la competencia literaria. Estudio exploratorio. En Murillo Medrano, J. y Vergara Heidke, A. (eds.). Actas del VIII Congreso Internacional Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura. Lectura y escritura de las dinámicas discursivas en el mundo contemporáneo (pp. 307-335). San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica-Instituto de Investigaciones Lingüísticas.

Tesis:

→García Mejía, Karina Paola. (2019). Desarrollo de estrategias argumentativas en el nivel Medio Superior a través de un programa de intervención. Tesis de Doctorado en Lingüística. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro. Examen de grado 5 de diciembre de 2019.

→Godínez López, Eva Margarita. (2019). El léxico en el dominio de la escritura académica. Tesis de Doctorado en Lingüística. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro. Examen de grado 31 de octubre de 2019.

→Aquino Alvarado, Gabriela. (2019). Uso de conectores discursivos en la argumentación escrita de estudiantes universitarios. Tesis de Maestría en Lingüística. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro. Examen de grado 20 de junio de 2019.

→Medina Jiménez, Itzi Paulina. (2019). Efectos de los conectores causales y adversativos sobre la comprensión lectora de textos expositivos. Tesis de Maestría en Lingüística. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro. Examen de grado 14 de junio de 2019.

→Sepúlveda Noyola, P. M. (2017). Diferencias léxicas en textos argumentativos planeados y no planeados de un grupo de jóvenes finalizando la Educación Básica. Tesis de Maestría en Lingüística. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). México.

Descripción de elementos y construcciones lingüísticas complejas en el español

Los artículos que comparto en esta sección presentan los resultados de una reflexión basada en análisis, cuantitativos y cualitativos, del uso de una diversidad de elementos lingüísticos en una gran variedad de construcciones sintáctico-semánticas, muchas de ellas revisadas en sus implicaciones discursivas.

Los temas principales son:

Adjetivos predicativos y las construcciones en que aparecen en esa función predicativa.

Predicación secundaria.

Participios regulares y participios irregulares en función adjetival.

Interfaz entre el adjetivo y el adverbio en Español como lengua Romance.

Adverbios de manera –mente.

Verbos copulativos, verbos estativos, verbos mentales.

→Medina Gómez, L. y L. J. Alarcón Neve. (2017). “Descriptive and functional analysis of the solo-solamente adverbial pair in spoken Mexican Spanish”. Linguistik Aktuell. Linguistic Today, Vol. 242 Adjective Adverb Interfaces in Roman (eds. Martin Hummel & Salvador Varela), pp. 287-303. ISSN-0166-0829.

Tesis:

→Medina Gómez, L.Y. (2018). El par adverbial sólo-solamente en el Español de México. Tesis de Doctorado en Lingüística. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), México.

→Rábago Tánori, Á. (2016). Esquemas sintáctico-semánticos de traer con uso estativo. Tesis de Doctorado en Lingüística. Facultad de Lenguas y Letras. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). México.